トップページ > コラム・ミニ知識 > 日本語教師こぼれ話 > 2023年

日本語教師こぼれ話 2023年

自分を愛する方法?

私は学生が書いた日本語の作文を読むのが好きです。普段の授業では見えてこなかった学生の思いや考えを知ることができるからです。

ある日、初中級のクラスで作文の授業を担当しました。テーマは『私の好きな歌』でした。

「どんな歌が好きですか?」「どうしてその歌が好きですか?」など、書く前に今日はどんなテーマで書くのかを共有して、作文を書いてもらいました。学生たちは高校時代に友達と一緒に聞いていた歌や、好きなアニメの歌、おばあちゃんがよく歌っていた歌など、思い思いに好きな歌について書いていました。

どの作文もよく書けていたのですが、私は一人の学生の作文にくぎ付けになりました。その学生が好きな歌はある人気グループの『Answer:Love Myself』という歌でした。

作文には「子どもの頃から、両親や先生は、勉強や礼儀、目上の人を尊敬することは教えてくれたけど、自分を愛する方法を教えてくれた人はいませんでした。この歌が自分を愛することを教えてくれました」

と書いてありました。

これを読んで私はすぐにこの歌が聞きたくなりました。「自分を愛する方法を教えてくれた人はいませんでした」この言葉に、私自身もなにか納得することがあったからです。

(I’m learning how to love myself)

学生も教師である私たちも、日々の生活の中で、自分自身の愛し方を学んでいる途中なのかもしれません。そんなことも教えられる教師になりたいと思いながら、 今日も学生の作文からいろいろなことを学ばせてもらっています。(平井)

こっそり気持ちが表れる文型

「~なのに」「やっと」など、日本語は“話者の気持ちがこっそり表れる”文型や言葉が多いので難しい、と言われます。

初級で学ぶ「電車で足を踏まれる」「父に叱られる」などの受身形もその一つで、上級クラスになってもなかなか使いこなせるようにならない項目です。

中上級クラスの担任をしていたとき、クラスのとある学生に、「新設される学部が志望に合っていると思うので受けてみてはどうか」と声をかけました。それまでいろいろと悩んでいた学生でしたが、夜遅くまで学校に残って、一緒に志望理由書を仕上げました。

一段落ついてやれやれ、と思ったとき、その学生が言いました。

「先生、ありがとうございました。これからも先生に全部決められたい。」

晴れ晴れした表情で、そんな主体性のない発言をして帰っていく学生を、「決められたい…?

せめて文法だけでも正しく“決めてもらいたい“と言ってほしかった」と、複雑な思いで見送りました。

あれから7年。その学生が久しぶりに学校にやって来ました。なんと今度は「取引先の営業の方」として。思い出話に花が咲き、「あのとき『全部決められたい』って言われましたよ」と言ったところ、

大変慌てた様子で「えっ僕、そんな失礼なことを言いましたか?申し訳ありませんでした!」と平謝りしていました。

大学で学ぶうちに、“受身形には「迷惑」の気持ちが表れる”ということを体得したようです。日本語学校卒業後も日本語の学習は続いていたんだな、と嬉しくなりました。(角)

学生のやる気を活かす

授業における教師の役割の一つに「学生のやる気を引き出す」というものがある。

クラスの中にはやる気がないように見えて、実は、やる気があるという学生もいる。

では、なぜやる気がないように見えてしまうのか。それは、与えられた課題は理解できてもうまくアウトプットできないからだ。発言したくてもできないのである。

あるクラスで漢字語彙の授業を担当したときのことである。

最初の授業では学生から言葉を引き出してみようとした。しかし、学生から言葉が出てこない。

頭の中に漢字は浮かんでいても読み方が分からないため、答えられないのである。そのうち学生たちの集中力が切れていき、やる気を引き出すどころではなくなってしまった。

そこで、次の授業では確認したい言葉(漢字)を含めた文をこちらから提示し(ディクテーション)、漢字仮名交じり文で書いてもらった。その後、答え合わせで文を再現してもらい、その際、文中の言葉の漢字を聞くと、いわゆるドヤ顔で答えてくれた。やはりアウトプットできることは嬉しいのである。

教師は、「学生のやる気を引き出す」だけでなく、「学生のやる気を活かす」こともしなければならない。学生のやる気が維持できるよう、これからも授業を工夫していきたい。(安部)

いつもと違う定着の確認

私が授業準備に一番時間をかけるのが「導入文(=言葉の意味や概念を理解させるための例文)」を考えることです。

日本語教師になってから、電車に乗っているとき、自宅にいるときなどいつも考えるようになりました。特に初めて授業をするクラスでは、どんな導入文にしようか、ドキドキ、ワクワクしながら考えます。

ある日、あるクラスで文法の授業をすることになりました。前日はインターネットでいろいろと導入文に使えるネタを探していました。

たまたまそのクラスが中国圏の学習者しかいないということもあり、私は中国圏の話題を中心に探し、「I-KUN」というワードを見つけました。

調べると、カッコいいアイドルのような男性で、バスケットボールをしながら歌っていました。

私はいいネタを見つけたと思い、授業ではその男性をまねて授業項目である「~ながら・・・」を使い「バスケットボールをしながら歌います」と導入しました。

するとクラス中が大爆笑となり、休み時間に「動画を撮らせてください」などたくさん声をかけられました。

その後わかったのですが、導入で使った「I-KUN」とは中国ではカッコいい存在ではなく、みんなに笑われるような存在のアイドルでした。しかし、これが学習者には好評で、

学習者がSNSなどで私の動画を拡散したようで、私が教えたことのない学習者にも「あっ、バスケットボールの先生だ。」「私は~しながら・・・」など学校内で話しかけられるようになりました。

いつもとは違う導入方法だったこともあり、クラスの学習者はもちろん、教えていない学習者の定着も確認できてちょっとうれしい気持ちになりました。(岡田)

て形の歌

初級クラスで「動詞のて形(書いて、食べて…)」を導入したときのことです。「て形」の変形ルール(「書きます」→「書いて」に変換させる方法)を覚えてもらうために、「て形の歌(いろいろな替え歌があります。気になる方は、ぜひ調べてみてください。)」を紹介したのですが、

みんな恥ずかしがって、歌おうとしません。私が下手な歌声を教室に響かせると、学生たちは笑いながら、やっと口ずさみ始めました。

それから数か月後、クラス替えで再び初級クラスを担当することになった私は、そのクラスでも「て形の歌」を歌って聞かせました。その日の休み時間のことです。

「先生!」

前に担当していたクラスの学生に、声をかけられました。

「さっき、授業で『私の好きな歌』という作文を書きました。ぜひ読んでください。」

渡された作文を読んでみると…。

私の一番好きな歌はて形の歌だ。(中略)て形を勉強するとき、久保先生が私達にもっとよく覚えてもらうために、みんなにて形の歌を歌わせたのをよく覚えている。

この歌はメロディーがシンプルで文法も簡単に覚えられた。この作文を書いているとき、久保先生は隣のクラスでこの歌を教えていた。日本へ来たばかりの頃のことを思い出した。(原文ママ)

心がほっと温まり、「恥ずかしかったけど、あのとき歌ってよかった!」と心の底から思いました。学生に、この作文を「こぼれ話」に掲載してもいいか聞きに行くと、「全然上手じゃないですけど、使ってください。」と、て形を使って快諾してくれました。

この学生は今、中上級のクラスで頑張っています。(久保)

先生は経済の先生ですか

私は初中級~中級レベルの非漢字圏の学生にむけた試験対策クラスを担当していて、試験で役に立つ「語彙」と「漢字」の知識を増やすことを目標に授業を行っています。

先日、そのクラスで経済に関する聴解をしました。経済の問題で使うような「景気」「投資」「会社の業績」「株」などが入った問題は難しそうで、1回目の聴解ではあきらめモードの学生もいました。

しかし、大学進学を目指す留学生が受験する日本留学試験(EJU)には経済系の問題がよく出るので、問題を聞いた後に語彙の意味を確認してから、もう一度問題を聞き直しました。

すると、半分ぐらいの学生は答えが選べるようになり、こちらが嬉しい気持ちになりました。

しかし、それだけでは終わりませんでした。授業後、ある学生と以下のようなやり取りがありました。

学生「先生は大学で何を勉強しましたか?」

私 「私は大学で日本語について勉強していました。」

学生「じゃあ、大学を卒業してから会社で働きましたか?」

私 「いえいえ、大学を卒業した後、すぐ日本語学校で働いています。」

学生「ええ!先生の説明はとてもわかりやすかった!経済がわかった!」

私も経済のことはちんぷんかんぷんなので、授業前に語彙の意味、経済の仕組みを調べました。

しかし、まさか「経済を勉強していた人」と間違われるとは思わず、解説がしっかり伝わっていたという嬉しさと同時に、学生の熱心な姿勢に心が温かくなりました。

今後も学生と同じように、勉強を怠らないようにしようと思いました。(榊原)

上級クラスの現場から

千駄ヶ谷日本語学校の最上級クラスでは、卒業証書に「超上級」と表記されます。クラスのほとんどの学生が日本語能力試験(日本語を母語としない人を対象とした日本語能力を測る試験)で一番上のN1(幅広い場面で使われる日本語を理解することができる)レベルを取得しています。

現在、授業で使用しているテキストで取り上げている内容は、少子高齢社会、女性の問題、教育、企業と労働、ITなど、日本社会の深いところにまで及び、難解なものも多いです。

日本の高校生の国語と同じくらいの難易度ではないかと思いますが、ほとんどの学生達は熱心に読んで、取り組んでいます。

教える側も、日々のニュースやメディアからの情報も取り入れ、これまで生きて経験してきた知識を総動員し、日本社会に潜む問題点などを伝えたり、共に考えたりしています。

テキストを使った授業の他に、「新聞やニュース、テレビ番組などの生の教材」を元に、テキストでは学べない日本の現状などについての情報を共有し、それについて考えたり意見交換したりすることもあります。

ただ、最上級クラスと言っても、個々の学生達の日本語力や学習への取り組みには差があり、それぞれの興味も違い、得意・苦手意識を持つ分野などもあります。また、受験や入試の準備で余裕がない学生達もいます。そのため、モチベーションが下がることもあります。私たち教師は、時に学生を励ましながら、彼らがより高度な、より自然な日本語が習得できるように、日々の授業や準備に向き合っています。(下土)

非漢字圏学習者、こうやって漢字を覚えています!

非漢字圏(母語で漢字を使用しない国の出身者)クラスの中に、ときどき飛びぬけて漢字ができる学生がいる。

彼らに共通していることは、なにより漢字への好奇心の強さだ。

漢字に興味津々で、「目が輝いている」とはきっとあんな目だ。

学生に尋ねてみたことがある。「どうやって漢字を覚えるの?」

待ってましたとばかり、そばにあった紙の余白を用い解説してくれた。何やら誇らしげである。

例えば『線』なら、白い水が糸のように線を成して流れていく様子を、『楽しい』なら、白の左右を鳥のくちばしと見立て、木の上の白い鳥が2羽、楽しそうにさえずっている様子を描き出す。

漢字を見つめ、そこに自分なりにストーリーを作っていくことが面白くて仕方ないらしい。

そして、自然に覚える。

一時彼の講義を楽しませてもらった。

先日、頻度の『に』(2日に1回ジョギングをする/3か月に1回美容院へ行く)を教えた。

すると学生から質問が飛んだ。「どうして、『1日に2回歯を磨く』の1日はついたちじゃないんですか?」

たしかに、2日以降はカレンダーと同じ読み方だが、『1日に2回』の1日をついたちとは読まない。

答え方に戸惑うより先に、ありそうでなかった初の質問に感動した。

日本語教師歴15年、飽きようのない秘密がここにある。(丹羽)

学生が日本語を間違えたら…

「先生、すみません。消しゴムを忘れました。消しゴムを借りてくれませんか?」

学生にこう言われたら、みなさんなら何と答えますか。

私は両手を出して「はい!」と学生に満面の笑みを向けます。当然、笑顔を向けられた学生は「え…」と戸惑ってしまいます。

すると、やりとりを見ていたクラスメートが「貸して!」とフォローします。

自分の間違いに気づいた学生は、「消しゴムを貸してくれませんか。」と言い直します。

学生が日本語を間違えたとき、教師は間違いを指摘します。

「“借りて”ではなくて、“貸して”ですね。」とすぐに間違いを指摘することもありますが、

また同じ間違いをしないように、できるだけ学生の印象に残る方法で、間違いに気づかせるようにしています。

例えば、授業で「好きなもの」の話をしていた時です。

学生「私は“カレ”が好きです。とてもおいしいです」

私 「えぇー!!“かれ”ですか?おいしいですか!?」

学生 「…はい。毎日食べます!!」

私 「えぇー!“かれ”を毎日食べますか?」

学生たちは、私がどうしてこんなにびっくりしているのか分からない様子です。ここで私は「カレー」と「彼」をホワイトボードに書き、読み方と意味を学生に確認します。

すると、違いに気づいた学生たちは笑い出します。

私は、始めから“カレー”のことだと気づいていましたが、あえて分からないふりをして、学生自身に間違いを気づかせるようにしました。

「日本語を間違えるのは恥ずかしくて嫌だ」と言う学生は多いです。

しかし、私は教室こそ間違える場所であり、そして、間違えて、学生が自分で気づいて笑うことが、日本語が上手になる方法の一つだと思っています。(上原)

りょうこさん?

日本人なら当たり前のように正しく言ったり書いたりできる単語でも、外国人にとってかなり難しいのが、

長音(長くのばす音)や小さな「っ」、「ん」を正しく捉えることです。

特に初級クラスでは、これらに関連した間違いを見かけない日はありません。「ビール」と「ビル」の間違いは日本語教育業界では有名ですが、

それよりも国籍問わずよく見かける間違いが「りょうこ」です。

私は頭が固い方なので、新任の頃、回収した宿題プリントに書かれたこの単語を見ても、すぐに意味がわかりませんでした…。

表記は間違っていても正しく発音できる単語もあるので、プリントの返却時に学生に発音させてみたところ、発音しても「りょうこ」と言います。

「りょうこさん」という女性を表しているのか…?しかも呼び捨て…。

いや、初級の学生がそんな特定の日本人女性の名前を知っているなんてことがあるのだろうか…?と思い、その時は謎のまま終わりました。

別の日の授業で「趣味」について学生たちに尋ねていた時、以前とはまた別の学生が「りょうこです!」と言いました。

またりょうこ!!と思い、今度は、もう少し詳しく尋ねてみると、「趣味はりょうこへ行くことです。」と学生が答え、

やっとその単語が「りょこう(旅行)」だということに気が付きました…。

現在は日本語教師になって数年経っていますが、「りょうこ」に出くわさない初級クラスはありません。

他にも学生は色々な間違いをしますが、私も随分正しい単語を推測できるようになりました。この推測も日々の楽しみの一つになっています。(橋本)

「みせ」は店?見せ?

外国人が日本語を勉強する上で、何が1番大変だろうかと考えたことがある。

文法、語彙、話す、聞く、書く、漢字……分ければもっと出てくると思うが、学生からの回答で意外と多いのは「漢字」である。

もちろん、母語に漢字を持たない学生にとっては数百もの字形を持つ漢字は難しいと思う。

しかし、母語に漢字を持つ漢字圏出身の学生にとっても漢字学習は一筋縄ではいかないようだ。

先日、漢字圏の学生の漢字テストを採点した。テストには、漢字の読み・書きだけではなく、ひらがなの文を漢字仮名交じり文に変換する問題があった。

今回は「やすくていいしなものがあるみせで、かいものをします」が問題だった。解答を見て驚いた。「安くていい品物がある

見せ」と書いている学生が半数近くいたからだ。

「店」は随分前に習っており、初級の日本語のテキストでも始めのほうに出てくる語彙である。他のクラスでも同じ解答があった。

漢字圏の学生は漢字を見れば大体意味がわかることが多い。しかし、全部ひらがなで書くと、どこで区切られるかわからなくなってしまうようだ。

漢字は単語単位で読み書きできればいいのではなく、文の中で正確に使えるようになることが大事だと考えさせられた。

それ以降、漢字の授業では、単語単位の読み方や意味だけでなく、文単位での練習にも重点をおくようにしている。(田代)

ディクテーション

私の担当する初級クラスでは、学生のリスニング力アップのために教師が話すことをそのまま書きとるディクテーションをしている。 一方、教師は学生の言っていることを何とか理解しようと、あらゆる想像力を働かせてそれこそ全身を耳にして聞き取ろうとしている。 語彙量も少なく発音も未熟な学生の話す日本語を毎日聞いているうちに、「学生のカタコト日本語を聞き取る特殊なリスニング力」がアップする。 この特殊なリスニング力のおかげで学生と教師のコミュニケーションはなんとか成立しているがもちろん学生の発音がよくなったわけではなく、 また、そのことに気がついていない学生もいる。

そこでタイトルのディクテーション。初級の後半になると意図的に読み手を教師から学生に変える。 教師が読み手の場合は2回で聞き取ることをルールとしているが学生が読み手の場合は2回で聞き取れることはまずない。 読み始めたとたんに聞いている学生から口々に「ん?」「もう1回!」と声が上がり、読み手の学生は5回も6回も読むことになる。 これにより読み手は正しい発音を意識し始めるだけでなく相手が聞き取りやすいよう大きい声ではっきりと話すことも意識するようになる。 また、聞き手は教師が読み手の場合よりも集中して聞いており、読み手を学生に変えることにはいろいろなメリットがあると実感している。(清原)

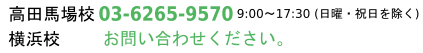

お電話でのお問い合わせ先

高田馬場校 TEL:03-6265-9570横浜校 TEL:03-6265-9553 高田馬場校は9:00〜17:30(日・祝日除く)・横浜校は9:00〜17:30(土日・祝日除く)

Copyright(c) Sendagaya Japanese Institute. All rights reserved.